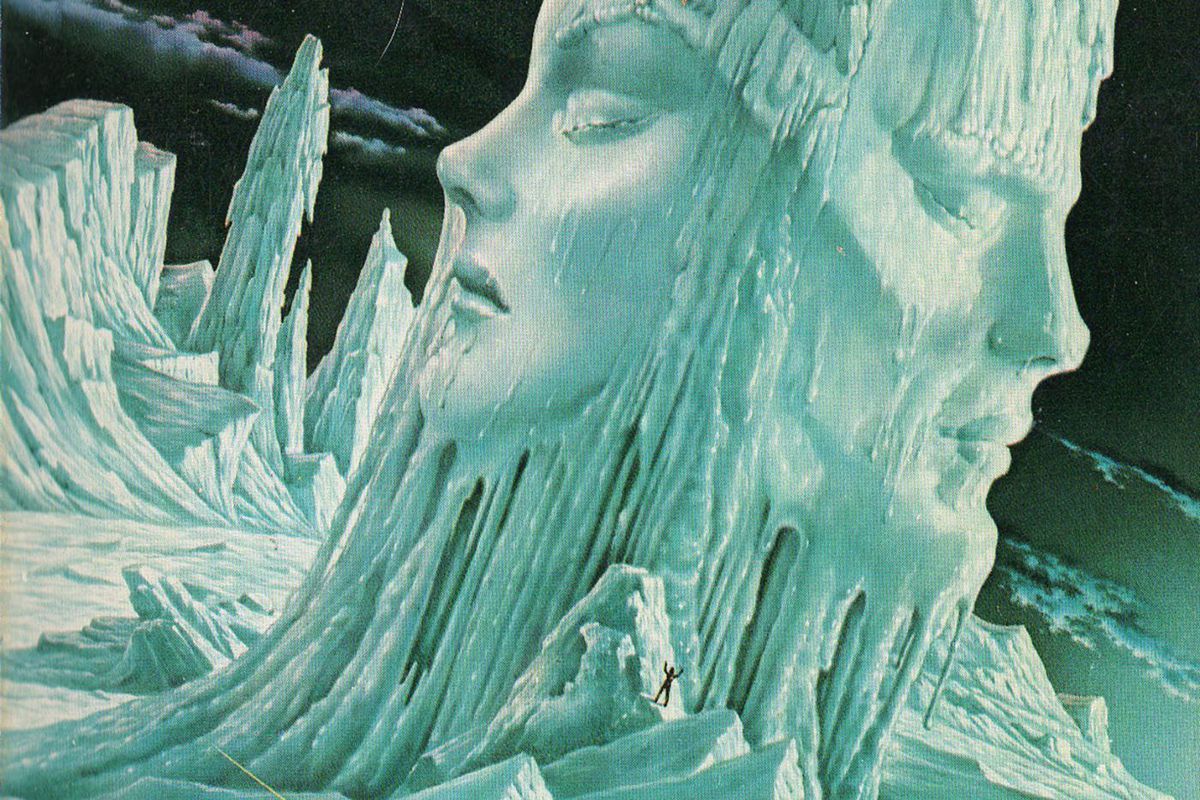

La mano sinistra delle tenebre

Il nuovo canone al femminile della fantascienza contemporanea.

Hard times are coming,

when we’ll be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now,

can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being,

and even imagine real grounds for hope.

We’ll need writers who can remember freedom

— poets, visionaries —

realists of a larger reality

Ursula K. Le Guin

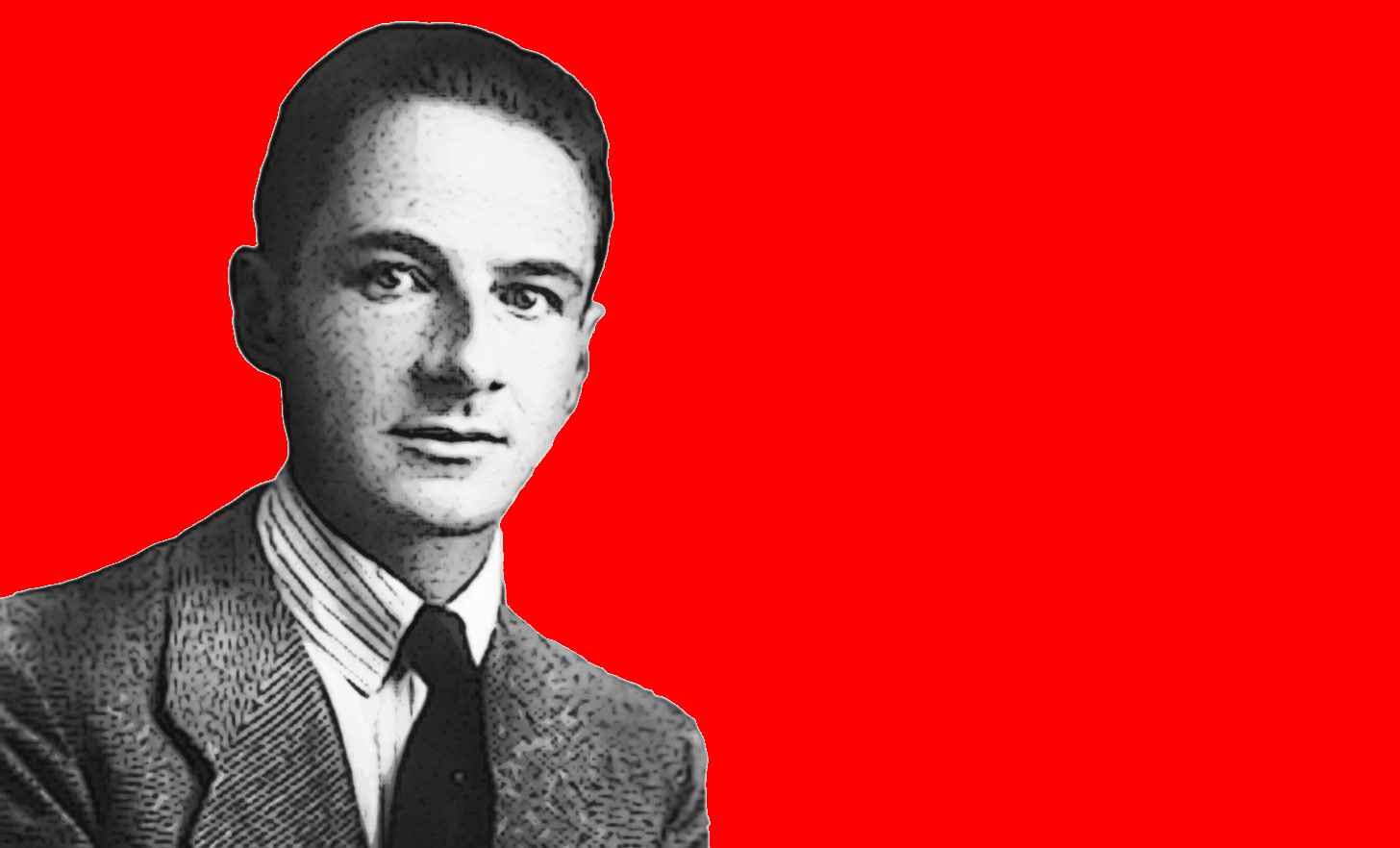

Per chi segue da oltreoceano l’evolversi della scena scifi e weird della letteratura americana, due sono i punti d’accesso privilegiati, i gatekeeper informativi e culturali che evidenziano con semplicità le tendenze artistiche in via di affermazione e le trasformazioni culturali del genere. Mi riferisco ai due premi più importanti della fantascienza letteraria americana, lo Hugo e il Nebula, operanti rispettivamente dal 1953 e dal 1966. Dedicato ad Hugo Gernsback, il visionario editor a cui si deve la nascita di Amazing Stories (primo magazine composto da sola fantascienza, nato nel 1926 sulla scia di Weird Tales e parte di quel calderone alimentato da carta riciclata, illustrazioni accattivanti e storie effettistiche qual era la pulp fiction di inizio Novecento), il premio Hugo viene gestito e assegnato dai membri della World Science Fiction Society, storica associazione letteraria priva di una rigida organizzazione verticale e atta a formalizzare i gusti e le intenzioni del fandom; di matrice opposta è il Nebula, espressione della Science Fiction and Fantasy Writers of America e quindi premio di natura professionale, assegnato dagli scrittori iscritti alla corporation ad autori interni o esterni il gruppo.

Affiancando i due premi emerge una dicotomia chiara, che vede la prospettiva dei lettori da una parte e il punto di vista autoriale dall’altra, e a costo di una certa semplificazione c’è da ammettere che sì, la dinamica funziona. Certo, lo Hugo e il Nebula sono le attestazioni più immediate e popolari cui si possa ricorrere per tastare il polso del genere, ma è proprio la loro natura metarappresentativa e di massa a renderli preziose chiavi di lettura dell’orizzonte artistico relativo al fantastico. Soprattutto se di questa fantascienza e fantasy e weird si vuole indagare il rapporto con il dato sociale e le istanze culturali attive in un certo periodo, il suo potenziale non solo reagente ma anche e anzitutto proattivo, capace di individuare e lavorare sulle urgenze del contemporaneo attraverso le griglie e gli strumenti del genere. È per questi motivi che il presente saggio – la cui intenzione è di raccontare e riflettere su una certa fantascienza contemporanea filtrata e istituzionalizzata dalle dinamiche culturali di massa – si concentra su tre delle principali protagoniste delle ultime annate di premi – Ann Leckie, Nnedi Okorafor e N. K. Jemisin – che con le loro trilogie (rispettivamente la serie Imperial Radch, la saga di Binti e La Terra spezzata) offrono esempi di scifi colta e lucidamente politica, capace di parlare al grande pubblico affrontando temi strettamente contemporanei come il gender e l’identità post-umana, il razzismo sistemico e l’emergenza climatica, l’incontro tra culture e la tensione tra micro e macro all’interno della scena globalizzata.

Riguardo il peso strategico e culturale di vittorie e nomination riprendo le parole di una signora che, forte dei suoi otto Hugo, sei Nebula e ventidue Locus (assegnati dall’omonima rivista mensile dal 1968 e dotati anche loro di una certa rilevanza), ben descrive l’importanza di questi sistemi di legittimazione gemelli e complementari:

The Nebula and Hugo Awards for that book came to me as validation when I most needed it. They proved that among my fellow writers of science fiction, who vote the Nebula, and its readers, who vote the Hugo, I had an audience who did recognize what I was doing and why, and for whom I could write with confidence that they’d let me sock it to them.

Tratte dall’introduzione all’ultima edizione del suo Ciclo dell’Ecumene, queste righe sono di Ursula K. Le Guin, regina del fantastico e tra le grandi scrittrici americane del Novecento. Scomparsa nel 2018 all’età di 88 anni, figlia di un professore di antropologia di Berkeley e di una psicologa convertita alla narrativa, Le Guin è stata una scrittrice attenta alla questione morale e ai temi dell’ecologia, dell’attivismo e dell’identità politica e sessuale, in grado di guardare alle asperità del mondo declinandole in codici narrativi accattivanti e comunque urgenti, palesi, militanti, ed è sua la lezione che le autrici oggetto di questo scritto portano avanti oggi in forme nuove e aggiornate.

In quelle righe Le Guin si riferisce a un romanzo in particolare, La mano sinistra delle tenebre, forse il suo capolavoro, di certo uno dei più grandi libri di fantascienza di sempre, vincitore di numerosi premi compresi i nostri Hugo e Nebula. Nel romanzo, edito nel 1969, si narra del pianeta Gethen, i cui abitanti sono ermafroditi latenti che vivono al di fuori delle griglie dei generi sessuali. È solo nella fase di kemmer (due giorni ogni ciclo di ventisei) che i partner di ogni coppia assumono ciascuno il ruolo di maschio o femmina permettendo così l’accoppiamento e la riproduzione. Il tentativo, all’interno di un libro che esplora relazioni di potere tra diversi pianeti ed esseri umani, ponendo al centro la necessità dell’incontro e della comprensione reciproca, è quello di immaginare un mondo e un comportamento al di fuori del gender, spingendo la narrazione fantascientifica – anche dal punto di vista linguistico e grammaticale – in territori inesplorati. Ma perché sia efficace l’innovazione ha bisogno di un riscontro, di attecchire e seminare, altrimenti siamo sempre al famoso albero zen che cade nel pieno della foresta senza nessuno a sentirlo, e che forse è esistito e caduto davvero o forse no. Da qui il ruolo di legittimazione culturale dei premi, a cui certo non possiamo ridurre lo stato vitale né l’orizzonte creativo di un genere ma che dobbiamo comunque considerare cartine tornasole importanti, tanto nella relazione sincronica che un libro ha con il suo contesto al momento dell’uscita quanto per quella diacronica esercitata all’interno di una catena di testi formatasi nel corso del tempo. A entrare in gioco qui è il concetto di canone, strumento giustamente vituperato e ridiscusso da decenni di studi culturali ma ancora utile, purché ricalibrato e impiegato come strumento di storicizzazione tutt’altro che neutro. È nel canone che si cristallizza la creatività magnifica e luminosa di Le Guin, la sua fame di conoscenza, scoperta e irriverenza intellettuale; ed è nel canone che si allineano, lungo quella tradizione, le opere di Leckie, Okorafor e Jemisin, il cui rapporto denso, pensato, spesso con il reale trova una collocazione culturale che ne facilita la permanenza e rilancia la portata dialogica e intellettuale. Del resto, sempre secondo Le Guin

Science fiction is not predictive; it is descriptive. I write science fiction, and science fiction isn’t about the future.

La fantascienza non è uno strumento oracolare per predire il futuro ma un esperimento mentale, un luogo immaginato in cui chi scrive descrive il mondo presente mentendo:

all fiction is metaphor. Science fiction is metaphor […]. The future, in fiction, is a metaphor.

Imperial Radch

C’è un aspetto de La mano sinistra delle tenebre che oggi appare particolarmente attuale, un nodo linguistico che la stessa Le Guin ha problematizzato più volte nel corso degli anni. Mi riferisco alla questione dei pronomi – personali e possessivi – connotati da genere sessuale, e dall’uso che una scrittrice femminista (come Le Guin si definiva) deve farne nel momento in cui si trova a gestire personaggi androgini. Non volendo ricorrere al neutro it, considerato spersonalizzante e avvilente, la scrittrice opta per l’uso maschile complessivo, valorizzando la possibilità di creare percezioni ossimoriche e stridenti attraverso accostamenti inusuali come «the king is pregnant». La scelta ha suscitato plausi e attacchi di vario genere che non importa qui ricostruire; piuttosto mi preme sottolineare da una parte l’intelligenza di un’autrice disposta sempre a ridiscutere le proprie convinzioni, dall’altra il fatto che la natura binaria del linguaggio sia un tema discusso nell’alveolo della fantascienza da cinquant’anni a questa parte. In questo lasso di tempo infatti Le Guin è tornata più volte sull’argomento – con la stesura e revisione del saggio Is Gender Necessary? e con la seconda edizione de Il re dell’inverno, racconto ambientato di nuovo sul pianeta Gethen scritto nel ’69 usando pronomi maschili, e riscritto successivamente operando la scelta inversa. Parto da qui per introdurre il lavoro di Ann Leckie perché la scrittura della sua Imperial Radch Trilogy si basa sullo stesso assioma linguistico esplorato da Le Guin, per quanto dovuto a motivi diversi.

Costruito sfruttando l’impalcatura narrativa della space opera – sottogenere scifi che si nutre di grandi imperi galattici, conflitti su scala universale, incontri tra razze avverse e vasti worldbuilding densi di coordinate spaziotemporali – il cosmo immaginato da Leckie ruota attorno al potere del Radch, impero millenario di stampo romano la cui espansione si basa sulla ripetizione di un semplice algoritmo: dividi, invadi, assimila. Ogni pianeta che entra a far parte del Radch perde le proprie connotazioni regionali e nazionali; tutti gli abitanti, indipendentemente da etnia e cultura, dismettono la loro identità per diventare Radchaai, parola che nell’omonima lingua franca usata nell’impero significa letteralmente cittadini. Conquistato dal Radch, un popolo viene dunque assimilato dentro una rete che rappresenta qualcosa di più grande e “universale”, una forza centripeta che annulla il portato semantico della differenza e omologa attraverso lo strumento della cittadinanza radchaai. A caratterizzare la nuova cultura imperiale – oltre un’ossessiva attenzione formale ai protocolli e le etichette sociali, tanto che la gradazione della pelle, scura in tutto il Radch, indica spesso il retaggio politico di una persona – è l’assenza di ogni distinzione culturale basata sul genere sessuale; fedele al concetto di uniformità, il Radch non distingue socialmente tra uomini e donne e così fa la lingua radchaai, che non prevede l’uso del maschile o femminile.

Non a caso la protagonista della saga, Breq, quando deve interagire con popoli non radchaai cerca di interpretare i diversi costumi sociali che ogni cultura planetaria usa per distinguere e comunicare il sesso, ed essendo estranea alle varie logiche locali spesso sbaglia, impiegando pronomi e declinazioni erronee nella lingua di un dato pianeta. Certo, il sistema dei ruoli sociali all’interno del Radchaai non è del tutto appiattito – c’è un Lord a capo dell’impero, e non una Lady – ma di fatto la situazione creata da Leckie è molto simile a quella immaginata da Le Guin per La mano sinistra delle tenebre, o per lo meno pone lo stesso quesito linguistico. Che pronomi usare per rendere in inglese una cultura gender-free? Leckie, forte della strada spianata da Le Guin e delle riflessioni che da quel libro sono scaturite, opta per l’uso esclusivo dei pronomi femminili she/her, e la scelta ha due conseguenze. La prima, indiretta, impatta a livello di traduzione e adattamento: trasposta in italiano la scelta di Leckie non si riduce ai soli pronomi ma investe anche l’uso di articoli, soggetti, aggettivi, verbi, tutte parti del discorso che noi decliniamo per genere. Settare ogni variabile al femminile comporta così un maggior effetto di straniamento e allontanamento dalla prassi, come ben evidenzia la (bravissima) traduttrice Francesca Mastruzzo nell’introduzione alla “sua” edizione Mondadori:

tradurre questa trilogia produce un effetto più “femminizzante” e straniante rispetto all’inglese ma, d’accordo con Leckie, si è scelto di correre il rischio […]. Il risultato è una lingua sbilanciata al femminile, mentre l’italiano è solitamente sbilanciato al maschile [1].

La seconda conseguenza riguarda invece il lettore, che non potendo dedurre il sesso di gran parte dei personaggi si sente inizialmente invalidato nel processare le informazioni relative ai protagonisti incontrati. Come dobbiamo immaginarci questo o quel personaggio? Maschio o femmina? Il suo atteggiamento, il suo ruolo, le azioni ci sono in qualche modo da indizio? O forse a rivelare veramente qualcosa è il modo in cui noi leggiamo determinati atteggiamenti, ruoli, azioni, interpretandoli come indicazioni di questo o quel genere sessuale? Perché nella nostra mente quel personaggio è “più probabilmente” uomo che donna? Riguardo questo processo di immaginazione e metaconsapevolezza Leckie ha lasciato via Twitter un commento a dir poco sagace:

everyone who believes it was easy (or possible) to spot which characters in the Ancillary books were male -- may I introduce you to this thing called the Rorschach Test.

In questo suggerimento credo rientrino tutte le suggestioni relative al dibattito di inclusività linguistica che l’opera può innescare, dalla quale non dobbiamo quindi aspettarci predizioni ma suggestioni metaforiche. Ha poco senso quindi, come per il caso di Le Guin, immergersi dentro le diverse posizioni e tendenze relative al tema; piuttosto, come suggerisce la stessa Mastruzzo, è più interessante ricostruire i legami interni all’opera di Leckie, le motivazioni diegetiche di tale scelta, perché è lì che ne vediamo il vero portato metaforico, lì tocchiamo con mano la forza di una saga capace di interrogarsi non tanto sul potenziale inclusivo della lingua quanto sul più generale concetto di identità. La caratteristica determinante del Radch infatti è la tecnologia delle ancelle, corpi di nemici sconfitti trasformati in host per intelligenze artificiali complesse e autorità governanti. Il Lord del Radch, Anaander Mianaai, è l’incarnazione massima di questa frammentazione e schizofrenia identitaria, mente-fantasma dispersa dentro migliaia di corpi-macchina, volontà eterna che a forza di suddividersi e moltiplicarsi in diversi recipienti biologici ha subito lei stessa una scissione dell’Io, divenendo entità duale incapace di governare la propria complessità, di ricondurla a un centro privo di ambiguità. Suo opposto è la protagonista Breq, corpo da ancella e mente-frammento, l’unico sopravvissuto dell’IA che governava – che era – la nave da battaglia interstellare Justice of Toren; il corpo di Breq infatti è la componente 19 dell’unità One Esk, squadrone di ancelle progettate per riversare e dispiegare l’azione dell’intelligenza artificiale della nave da guerra durante le operazioni spaziali e terrestri. Di norma nel mondo del Radch una nave è sé stessa e contemporaneamente il suo equipaggio (o almeno la sua componente ancellare), e nel momento in cui la Justice of Toren viene distrutta (è l’evento scatenante tutta la narrazione) e a sopravvivere è solo il frammento One Esk 19, ecco che l’uno e il tutto dell’IA si sovrappongono tra loro. L’unità è perduta ma l’identità, in modi nuovi e sofferti, sopravvive nel frammento, interrogandosi riguardo l’integrità e l’origine del proprio sé.

Fedele alla prospettiva storica che assimila la vita degli imperi all’evoluzione biologica degli organismi – e qui il referente storico-letterario resta sempre la Storia della decadenza e caduta dell’impero romano del settecentesco Edward Gibbon – Leckie fotografa il Radch al massimo della sua espansione, e sul punto di scindersi come scissa è l’identità di chi la governa; ma è dall’interno di questa situazione – e della guerra interplanetaria che tale crisi innesca – che Leckie costruisce lungo i tre libri un discorso potente e deciso riguardo l’indipendenza, l’autonomia e la dignità che spettano alla diversità. La trilogia Imperial Ratch è una parabola che parla di schiavitù e ribellione, perdita e riconquista della coscienza di sé, attraverso le traiettorie di una space opera che via via rovescia i propri presupposti, allontanandosi dall’essere l’ennesima saga di conflitti extra-planetari; Leckie pone un imponente worldbuilding e una riflessione non scontata sul portato politico del linguaggio all’interno di una storia che sembra lavorare su grande scala e che invece, ciclicamente, ritorna a giocare sul piccolo, sul frammento appunto, raccontando il ruolo e l’importanza che il singolo individuo può avere all’interno di un quadro estremamente più vasto di lui. In questo senso il percorso che parte con Ancillary Justice, passa per Ancillary Sword e termina con Ancillary Mercy [2] sembra impostare le classiche coordinate del genere per poi passare via via su altro, sorprendendo il lettore con direzioni inaspettate che non lavorano sul versante strettamente narrativo ma sulla relazione tra gli elementi in gioco, le cui interconnessioni vengono valorizzate in modi inediti e sorprendenti.

Binti

Scrittrice nigeriana naturalizzata statunitense, autrice Marvel per Black Panther e altri personaggi del Wakanda, Nnedi Okorafor ha esordito nella narrativa fantastica con alcuni libri di stampo young adult, ma il primo vero successo arriva con Who Fears Death, crudo racconto di un Sudan post-apocalittico in cui vengono affrontati attraverso la lente scifi temi complessi come la violenza etnica, lo stupro e l’infibulazione. Il romanzo vince nel 2011 il World Fantasy Award, un altro dei grandi riconoscimenti del settore, ma la circostanza ha un che di particolare: da sempre il premio consiste in un busto di H. P. Lovecraft, pilastro del fantastico ma anche intellettuale il cui razzismo e antisemitismo non possono venire cancellati, né semplicemente diluiti nell’humus culturale dell’epoca. Ricevere, in quanto donna e scrittrice di colore, un premio del genere, per di più grazie a un libro incentrato proprio sulla questione razziale, pone a Okorafor quesiti importanti, che non negano né vogliono cancellare il ruolo e l’importanza capitali del solitario di Providence ma al contrario rivendicano quell’eredità per problematizzarla e inquadrarla all’interno di un discorso che sposi la complessità invece di nasconderla sotto il tappeto. Anche in questo caso non possiamo immergerci nel dibattito, recuperando le fila del discorso odierno relativo al rapporto tra artista e opera d’arte, ma è importante notare che dalle difficoltà poste da Okorafor (che sviluppa e collettivizza il dibattito online attraverso alcune discussioni social e il suo blog, in particolare con un post dal titolo Lovecraft's racism & The World Fantasy Award statuette, with comments from China Miéville) il tema è stato periodicamente affrontato dalla comunità del World Fantasy Award, tanto che oggi al posto del busto viene assegnata la scultura naturalistica di un albero davanti alla luna piena.

Unendo i punti di questo percorso viene fuori un’artista e intellettuale che i più definiscono afrofuturista, riferendosi a quel filone culturale che attraverso arti diverse porta avanti identità e retaggi culturali black nell’alveolo della cultura angloamericana. Tuttavia Okorafor preferisce descrivere sé stessa e il suo ruolo con un altro termine, Africanfuturismo, che le permette di sottolineare come il centro del suo lavoro non sia la relazione afro-americana delle culture ma l’Africa in sé, riscoperta nelle sue specifiche potenzialità futuristiche. Sempre nel suo blog, Okorafor scrive che l’Africanfuturismo

is specifically and more directly rooted in African culture, history, mythology and point-of-view as it then branches into the Black Diaspora, and it does not privilege or center the West. Africanfuturism is concerned with visions of the future, is interested in technology, leaves the earth, skews optimistic, is centered on and predominantly written by people of African descent (black people) and it is rooted first and foremost in Africa.

Queste riflessioni risalgono a un post del 2019, ma la trilogia di romanzi brevi dedicata a Binti – che inizia nel 2015 e prosegue nel 2017 e 2018 – incarna a perfezione quanto Okorafor formalizzerà poi nel suo blog a serie conclusa.

Vincitore di Hugo e Nebula per il miglior romanzo breve, Binti racconta l’epopea spaziale di una giovane africana membro del gruppo etnico degli Himba, la prima della sua gente a entrare nella prestigiosa università intergalattica di Oomza. La possibilità innesca da subito conflitti di appartenenza e abbandono, ma soprattutto a complicare la vita di Binti è il successivo attacco di alcune Meduse alla sua nave trasporto. Le meduse sono alieni in conflitto con un altro gruppo etnico terrestre, Khoush, e come parte della loro azione di guerra assaltano la nave uccidendo tutto l’equipaggio. Binti è l’unica a sopravvivere, e da quest’incontro apprende alcune cose importanti riguardo la propria identità, mentre altre cambiano per sempre: il contatto ravvicinato con una Medusa infatti riscrive il suo codice genetico, mentre alcuni elementi tradizionali del suo popolo – l’oggetto rituale edan e l’argilla otjize, di cui gli Himba si ricoprono corpo e capelli – si rivelano tasselli determinanti di un più vasto interscambio tra diverse culture e nature biologiche. Nel corso dei successivi due libri Binti si troverà a fare da mediatrice all’interno di conflitti etnici sovrapposti, ma la natura espansa della sua nuova identità – nella quale via via si accumulano e intersecano tracce di DNA provenienti da più razze, in un melting pot genetico e culturale – sarà la conditio sine qua non grazie alla quale appianare, portare a dialogo e favorire la comprensione reciproca tra le fazioni in guerra. Il corpo di Binti diventa il luogo fisico in cui si esperisce e manifesta l’unione, la possibilità dell’incontro, ed è proprio nei gesti e nelle cure tradizionali rivolte al suo corpo che la giovane protagonista di Okorafor manifesta quello che è forse il conflitto principale e sotterraneo di tutti e tre i libri, la tensione tra globalizzazione uniformante e specificità etnocentrica, tra il desiderio e il bisogno e la curiosità di espandersi, crescere, spostarsi e unirsi ad altri, al diverso, e la contrapposta esigenza di non perdere sé stessi e la propria cultura nel processo. Binti è sede di questa tensione dialettica tra trasformazione e tradizione, scoperta e consapevolezza storica, e nella sua odissea imparerà a unire le necessità contrapposte che la guidano senza negarne le specifiche.

La Terra spezzata

Alcuni mondi sono costruiti su una linea di faglia di dolore, tenuti in piedi da incubi. Non recriminare quando quei mondi crollano. Infuriati perché sono stati creati con un destino segnato fin dall’inizio [3].

Le tagline promozionali dei tre libri de La Terra spezzata ruotano attorno a un concetto: l’inevitabilità della fine, la morte del mondo come lo conosciamo. Ma la saga ideata da Jemisin non è l’ennesima creazione post-apocalittica a base di cruda sopravvivenza e nuove forme di potere; in questa trilogia il tema viene letto da un punto di vista nuovo, ardito e indubbiamente urgente: ogni mondo merita di essere salvato? Anche quando gli architravi delle sue architetture sono intrisi di oppressione e genocidio, violenza razziale e segregazione? Che diritto ha chi vive quel mondo a fermare la fine? Delle tre opere di cui stiamo parlando questa di Jemisin è la più militante e furiosa, una saga che prende di petto il tema del razzismo sistemico e fa della necessità etica e umana alla ribellione il motore primo della sua narrazione.

Il mondo della Terra spezzata si basa su un ribaltamento essenziale rispetto a quanto siamo abituati a trovare nel fantasy: qui a comandare sono le persone comuni, aiutate da emissari di un pianeta rabbioso, mentre chi ha maggior potere e possibilità di cambiare le cose deve accettare di far parte di un sistema che lo controlla e ne istituzionalizza la natura di mostro anomalo e schiavo, altrimenti verrà braccato, schiacciato, torturato e annullato. A subire questo destino sono i cosiddetti orogeni, persone capaci di controllare le forze sismiche della terra in un pianeta che è tormentato da condizioni geologiche insostenibili: periodicamente si innescano le cosiddette Quinte Stagioni, fasi distruttive che vanno dai pochi anni ai decenni in cui la vita umana si fa pressoché impossibile a causa di fratture, eruzioni, emissioni di gas e altri eventi climatici catastrofici, tutti causati da un rapporto biunivoco tra l’uomo e la Terra che è stato tradito e spezzato. Evidentemente Jenkins – sulla scia ecologic weird di Jeff Vandeermer e la sua Southern Reach Trilogy – sta parlando di noi e del nostro pianeta, del disastro climatico incombente e dell’importanza di riscrivere i nostri sistemi di vita per salvare il salvabile dall’impatto dell’antropocene. Ma il cuore dell’opera, come suggerisce il termine dispregiativo rogga con cui le persone “normali” ghettizzano gli orogeni – palese metafora della n word e varianti analoghe – è il razzismo sistemico di una società che scambia una scelta di potere per un equilibrio naturale, una società dominata dalla paura, dall’isolamento e dalla legge marziale (che Jemisin trasforma in litodottrina, vademecum rituale e comportamentale valido all’innesco di ogni Quinta stagione e tale per cui la necessità diventa l’unica legge) in cui il diverso è minaccia, abominio, scherzo della natura, oggetto di una riscrittura dell’identità talmente profonda da interiorizzare egli stesso la propria mostruosità, la necessità indotta della propria subordinazione. In una terra spezzata gli orogeni potrebbero essere fonte di forza, speranza, resistenza, e invece sono mali necessari che la società tollera a stento e controlla, e quel potere che ne investe ghiandole e carni diventa maledizione invece che fonte di orgoglio e libertà.

Come le sue “colleghe”, anche La terra spezzata è una saga che vanta alcuni record: tutti e tre i libri hanno vinto il premio Hugo come miglior romanzo, ed era la prima volta che uno solo di questi venisse assegnato a una donna di colore. Ugualmente, il terzo capitolo, Il cielo di pietra, vanta un Nebula, mentre alla Jemisin è stato conferita nel 2020 una delle borse di studio della MacArthur Fellows Program Genius Grant, riconoscimento assegnato ai massimi intellettuali del paese e che vede nei precedenti assegnatari scrittori come David Foster Wallace e Colson Whitehead (rispettivamente il più grande scrittore americano di fine secolo e lo scrittore black oggi più importante d’America, con due premi Pulitzer, un National Book Award e una carriera formidabile, non esente da influssi scifi e ucronici – ma questa è un’altra storia…). Anche in questo caso quindi siamo di fronte a un sistema culturale che non sfugge la novità ma anzi la finanzia, la tutela, gli dà spazio, in una rinverdita attenzione testimoniata anche dallo Hugo assegnato nel 2015 a Cixin Liu per Il problema dei tre corpi, primo romanzo asiatico a ricevere il premio.

Molto altro ci sarebbe da dire su questi libri magnifici, sulla potenza delle loro protagoniste, sull’intelligenza narrativa ed etica di scrittrici capaci di portare il fantastico ai massimi livelli di intrattenimento e metafora sociale. Per chiudere mi limiterò a toccare uno di questi aspetti, che mi sembra determinante sottolineare a fronte di una considerazione: com’è consono alla febbre seriale di quest’ultimo decennio, tutte e tre le saghe sono state opzionate da reti e canali tv, e tre serie (rispettivamente marchiate Fox, Hulu e TNT) sono a vari livelli di sviluppo. Non c’è nessuna pre-produzione concreta all’orizzonte, ed è facile immaginare che di tre potrebbe non venirne alla luce nessuna, ma quel che è interessante è riflettere sul tema dell’adattamento, e sui rischi specifici che comporta in questi casi. C’è un aspetto specifico infatti che accomuna le scritture di Leckie, Okorafor e Jemisin, ed è l’uso della prima persona. Nelle tre storie vestiamo i panni di un’ancella, di una donna mutante, di un esperimento scientifico che ricostruisce e tira le fila del discorso (attraverso un interessante uso alternato della seconda persona, del narrare in tu rivolgendosi al diretto interessato) e in tutti e tre i casi l’effetto è quello di incentivare l’immedesimazione e moltiplicare le possibilità significative del testo. Imperial Radch, Binti e La Terra spezzata sono viaggi interstellari, scoperte di altri mondi, impressionanti ingegnerie di lore e worldbuilding, ma al di sopra di tutto questo sono lezioni di scoperta dell’altro, odissee dentro menti e corpi e identità diverse, mutanti, aliene, ed è attraverso la prima persona che il ponte tra il nostro io e l’alter si fa cosa viva e brillante. Il rischio, a fronte di adattamenti tv incentrati su logiche seriali, è che questo patrimonio umano venga depauperato e appiattito ai suoi aspetti narrativi, evenemenziali. Ma è pur vero che è preoccupazione da poco, perché qualunque ne sia l’esito ci basterà riprendere in mano le pagine originarie e ricominciare il viaggio, per tornare poi a casa, ogni volta, leggermente diversi rispetto a prima.

Note

[1] Ann Leckie, ANCILLARY. Trilogia Imperial Radch, Oscar Mondadori, Milano 2019, p. 5-6.

[2] Di questi l’esordio ha settato un record, vincendo per la prima volta nella storia i premi Nebula, Hugo, Arthur C. Clarke e Locus; anche gli altri due sono stati candidati a Hugo e Nebula, ma Leckie ha deciso entrambe le volte di ritirarsi per lasciare spazio a chi non aveva ancora avuto la sua chance di vincere.

[3] N. K. Jemisin, Il cielo di pietra, Oscar Mondadori, Milano 2021, p. 21

.jpg)